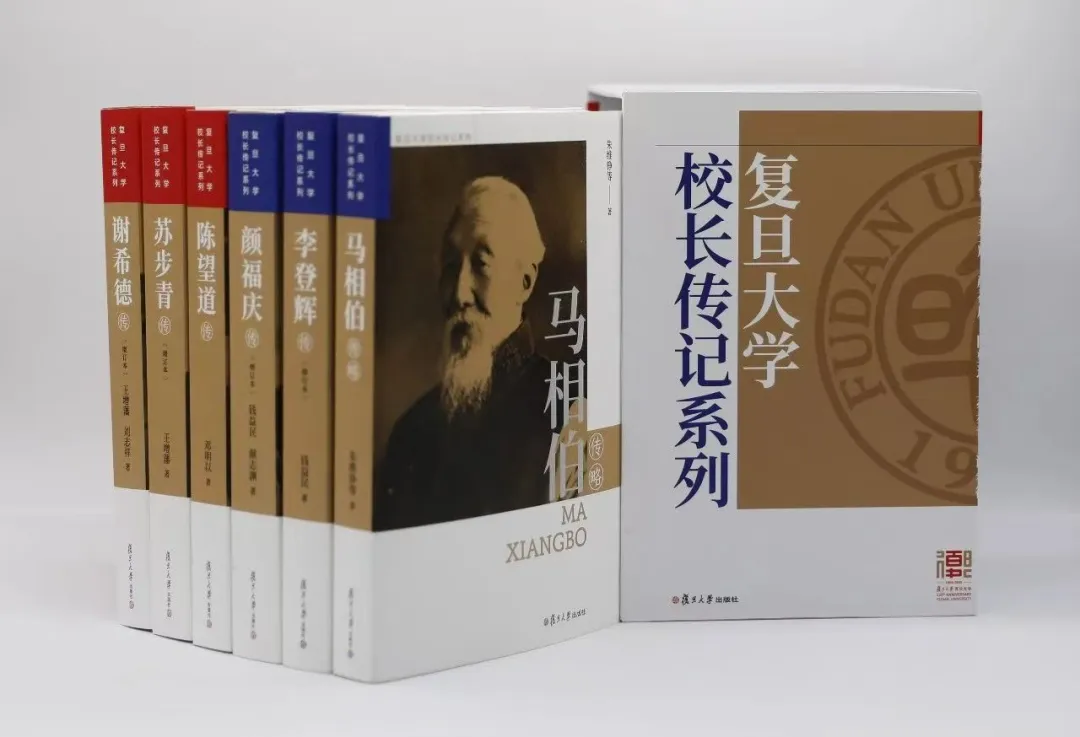

从马相伯到谢希德:复旦大学校长传记系列再版首发

据复旦大学出版社消息,5月18日晚,“六位掌舵者 百廿复旦魂——复旦大学校长传记系列新书首发暨分享会”于杨浦区图书馆二楼报告厅以线下线上形式举行。

活动现场,复旦大学党委常委、副校长陈志敏,复旦大学出版社党委书记、董事长严峰和杨浦区文化和旅游局党组副书记、副局长潘家新分别致辞,为新书首发拉开了序幕。

陈志敏

复旦大学党委常委、副校长陈志敏在致辞中表示,值此复旦大学建校120周年之际,新版“复旦大学校长传记系列”以全新面貌与读者见面。这不仅是对复旦双甲子华诞的隆重献礼,更是对先贤们筚路蓝缕、开拓奋进精神的致敬。

陈志敏指出,这套丛书以六位校长的生平与治校历程为主线,从马相伯先生创校的伟大功绩,到各位校长为学校发展奠定的坚实基础,生动展现了复旦百余年来的办学历程。他强调,阅读这套丛书不仅是为了重温历史,更是要从历史中汲取力量。六位校长的教育理念、人格魅力、家国情怀与卓越贡献,至今仍闪耀着智慧的光芒。无论是校友借此追忆求学岁月,还是青年学子寻找人生楷模,这套丛书都能带来温暖的精神滋养与深刻的人生启迪。

陈志敏表示,复旦大学的120年,是践行“博学而笃志,切问而近思”校训的120年,是教育报国薪火相传的120年。这套丛书不仅记录了几代校长的奋斗历程,更展现了复旦人“团结、服务、牺牲”的精神品格。当前,复旦大学正朝着建设世界一流大学前列的目标迈进,此时重新出版这套传记,正是为了激励每一位复旦人铭记历史、开创未来。

严峰

严峰回忆起上世纪80年代在复旦求学时,时任校长正是德高望重的谢希德先生。回顾往昔,能有机会在校园跟随谢希德、苏步青这些令人敬仰的老校长,聆听他们的教诲,感受他们的风范,作为复旦学子是一段弥足珍贵的幸运经历。

早在两年前,复旦大学出版社已启动策划,经过反复研讨,最终选定再版老校长传记系列。该丛书曾在百年校庆时首次出版,深受读者喜爱。但由于种种原因,部分图书已不再印刷,不少校友和读者多次询问。借此契机,出版社决定进行修订再版。该丛书的修订也得到了上海光华教育发展基金会的支持。

陈志敏、严峰、潘家新、杨春霞、马天若、颜志渊、陈振新、曹惟正共同为复旦大学校长传记系列揭幕。

出席此次新书分享会的嘉宾包括马相伯玄孙、上海志德马相伯中外文化促进中心理事长马天若,颜福庆长孙、复旦大学副教授、颜福庆医学教育基金会副理事长颜志渊,陈望道之子、原复旦大学信息科学与工程学院教授陈振新,谢希德之子、美国强生公司退休质量主任工程师曹惟正,苏步青秘书、复旦大学高等教育学研究员、《苏步青传》《谢希德传》作者王增藩,复旦大学校史研究室主任、望道研究院特约研究员、《李登辉传》《颜福庆传》作者钱益民,杨浦区图书馆党支部书记、馆长杨春霞,复旦大学中华古籍保护研究院副研究员王启元等。他们不仅出席了活动,还在现场积极发言,分享与复旦老校长及复旦历史相关的故事与感悟。

马相伯玄孙马天若

马天若深情回顾了马相伯先生对教育事业的杰出贡献。马相伯先生在创办震旦学院时,提出了“崇尚科学,注重文艺,不谈教理”的办学理念,这一理念在当时具有开创性意义。然而,这一主张与作为办学合作方的耶稣会在教育理念上产生分歧。1905年初,矛盾激化,耶稣会单方面改组学院管理层,实际剥夺了马相伯的管理权。全校132名学生中,有130名因不满耶稣会的做法而集体退学以示抗议。

在这艰难时刻,以邵力子、于右任为代表的退学学生积极奔走,他们向马相伯表达了共同创办新校的愿望:"马院长,我们已经退学了,但求学的志向更加坚定。"在社会各界支持下,经过数月筹备,1905年9月,复旦公学在吴淞提镇行辕旧址正式成立。马相伯的办学思想后被提炼为"学术独立,思想自由"的宗旨,不仅被谱入校歌,更成为复旦精神传承的重要基石。

马天若表示,在过去120年间,复旦大学的学术氛围日益浓厚,教育环境不断优化,这既是对马相伯先生创办大学、发展教育事业的最好告慰,也是对他教育理念的传承与升华。

颜福庆长孙颜志渊

颜福庆校长的长孙颜志渊与祖父共同生活了26年,祖孙情深。颜校长的言传身教,为后代留下了丰厚的精神财富。

颜志渊说,颜福庆校长伟大而光辉的一生,可以从三个维度来概括:其一,他跨越了三个重要历史时期——清朝、民国和新中国;其二,他毕生践行“科学家精神”,爱国爱民、献身科学、无私奉献、鞠躬尽瘁;其三,他为国家和社会做出了三大贡献:创办中华医学会,创立湖南湘雅医学院(现中南大学湘雅医学院)和上海医学院(现复旦大学上海医学院)两所高等医学学府,以及创办上海中山医院、澄衷肺病疗养院(今上海肺科医院)和湖南省红十字会医院(今湖南省人民医院)等医疗机构。

除医学事业的卓越建树外,颜福庆对子孙后代的教育尤为重视。颜志渊回忆,祖父常教导他们三句箴言:“读书要用功,做人要正派”“待人要有爱心,做事要用心”“病从口入,饮食须谨慎;祸从口出,言语当三思”。

陈望道之子陈振新

陈振新先生深情追忆父亲陈望道先生的生平事迹,向公众展现了这位教育大家波澜壮阔的一生。陈望道先生在复旦大学校长岗位上勤勉奉献二十五载,为20世纪50年代复旦大学的崛起做出了不可磨灭的贡献,被全校师生亲切地尊称为“望老”。

陈望道先生于1920年受聘于复旦大学国文部,后出任国文部(中文系)主任。

1940年秋,陈望道先生从上海经香港辗转至重庆,任教于复旦大学新闻系。1941年出任新闻系代理系主任,次年正式就任系主任。他提出的“宣扬真理,改革社会”的办系方针和“好学力行”的系铭,为现代新闻教育奠定了重要基础。

新中国成立后,陈望道先生先后担任复旦大学校务委员会副主任委员、主任委员,并于1952年正式出任复旦大学校长,直至1977年。在长达25年的校长生涯中,他秉持"以人为本"的治校理念,爱生如子、爱校如家,为高等教育事业殚精竭虑,深受师生敬仰。

除教育事业的卓越成就外,陈望道先生在学术领域同样建树斐然。他在文法修辞学研究方面开创性地构建了我国现代修辞学理论体系。同时,在美学、逻辑学、翻译学等多个学科领域均有精深造诣和独到见解,为后世留下了丰厚的学术遗产。

谢希德之子曹惟正

作为新中国半导体物理学科和表面物理学科的奠基人、中国科学院院士,谢希德先生于1983年出任复旦大学校长,成为新中国成立后首位大学女校长,也是复旦大学历史上迄今唯一一位女校长。

在谢希德校长任期内,正值改革开放初期。她敏锐把握这一历史机遇,大力推动国际学术交流:积极与国外科研机构及高校建立合作关系,为学生争取深造机会;坚持亲自为每位学生撰写推荐信;自1978年起多次率团出访,参加国际学术会议,既将国外物理学前沿动态引入国内,又向国际学术界展示中国及复旦的研究成果。在她的不懈努力下,复旦大学美国研究中心于1985年成立,开创了国内高校之先河,她亲自担任该中心主任直至逝世。

谢希德校长的儿子曹惟正先生从亲历者视角,深情讲述了母亲在科研事业与病痛抗争中度过的一生,几度哽咽。

谢希德女士一生历经四次抗癌治疗。在第三次治疗后期,药物副作用导致她持续恶心呕吐,虚弱到只能卧床,却仍坚持接待来访者。曹惟正回忆,他与父亲常趁母亲休息时将访客“赶走”,学校为了保证她能得到休息也建议张贴谢客告示。然而谢希德拿到告示后始终未贴出,反而叮嘱家人:“这张告示绝不能贴。凡是来找我的,都请他们进来。”

重返工作岗位后,为弥补失去的时光,谢希德拖着病体四处搜集学术资料。当时冷清的上海外文书店里,几乎每个周末都能见到她与丈夫的身影——或选购最新专业期刊,或预订即将出版的著作。随着购书量增加,曹惟正也逐渐成为父母的“采购员”。久而久之,书店员工只要见他到来,便会主动告知:“你父母订的书到了。”

尽管长期遭受癌症折磨,谢希德先生始终展现出惊人的生命韧性和学术热忱,为中国物理学发展及复旦大学建设做出了不可磨灭的贡献。