郑培凯:汤显祖的“至情”与罗汝芳的“赤子之心”

壹

万历二十六年(1598),汤显祖弃官浙江遂昌县令一职,告别饱受挫折的政治生涯,带着陶渊明归去来的心境,返回江西临川家乡。他回乡之后,离开文昌桥东的汤家山老宅,建了新居玉茗堂,并完成了创作多年的《牡丹亭》。他以一阕《蝶恋花》点题,作为全剧的第一折“标目”:“忙处抛人闲处住。百计思量,没个为欢处。白日消磨肠断句,世间只有情难诉。玉茗堂前朝复暮,红烛迎人,俊得江山助。但是相思莫相负,牡丹亭上三生路。”在这年秋天,他撰写了《牡丹亭记题词》(下文简称《题词》),深入探讨了“情”的本质,揭示自己撰作《牡丹亭》蕴含的深意,是对生命意义的思考,特别指出,“情”所展现的,是生命意义的终极关怀。生命的意义在于理想之追求,而理想的核心则是“情”的真挚展现。人生理想在现实世界或许难以实现,但是追求个人本体实存与理想自由的信念,能够发扬人们心灵的向上之光,如薪火相传,生生不息,超越世俗道德规范的限制,使文化传统焕发出灿烂的光芒,指向人类文明的未来。他以杜丽娘追寻自我爱情与幸福的奋斗为例,说明“有情人”不惜穿越生死,展现了“至情”的意义:

天下女子有情,宁有如杜丽娘者乎!梦其人即病,病即弥连,至手画形容传于世而后死。死三年矣,复能溟莫中求得其所梦者而生。如丽娘者,乃可谓之有情人耳。情不知所起,一往而深。生者可以死,死可以生。生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。梦中之情,何必非真,天下岂少梦中之人耶?必因荐枕而成亲,待挂冠而为密者,皆形骸之论也。

这段话是汤显祖的夫子自道,点出他刻画杜丽娘追求生命意义时,为了寻求她心目中的理想伴侣与婚姻幸福,不但敢于挑战世俗道德藩篱,而且不惜以生命相许,辗转于生生死死,虽九死而未悔,肯定个人本体的选择,捍卫自我的自由意志,像仁人志士那样宁愿杀身成仁,也不屈从俗世规约。《题词》点出的“情之至”,是超越世俗的终极理想,超越个人躯体的生死轮回,永存于天地之间,可以生生不息、死而复生的“情”。至情的追求,即使在俗世现实中难以实现,但在文学创作中,在意识的想象翱翔中,在艺术创作的梦境之中,却是真挚实存的。只要人们有理想、有梦想,有坚持初心的自由意志,有情世界就可以在思想意识范域中长存,在有情人心中展现姹紫嫣红的春光。

《牡丹亭》

汤显祖在《题词》的结尾说:“嗟夫,人世之事,非人世所可尽。自非通人,恒以理相格耳。第云理之所必无,安知情之所必有邪!”明确指出,《牡丹亭》创作的理想世界,或许不为世俗道德接纳,不被俗世之人理解,甚至会有人拿出所谓天经地义的“理”来驳斥与压制,但是“情之所必有”却是不争的事实,长存在人心,在人性之初,是不可泯灭的。而这种人性之初的“情”,其实就是阳明学派强调的“良知”,而“至情”从初萌到勃发,进而坚持不懈,正是“有情人”不忘初心,不受世间秽杂的污染,一心专注“致良知”的追求,臻于感天动地的至境。

关于“情”与“理”的对立与争执,汤显祖虽然只是点到为止,没有深入展开思想冲突的内涵,但是在晚明士大夫群体中,这种冲突所隐含的思想较量,却是相当突出的敏感议题。其中有阳明学派与官方正统程朱理学的分歧,更有张居正反对与禁止阳明学派讲学的政治斗争。汤显祖所说的“情”,在哲学思辨的范畴中,结合当时的文化语境,有特定的意义,晚明文人学者是清楚的。以下所列资料,可以窥见当时流传的说法,知道汤显祖讲“情”,是有特殊针对性含义的。

陈继儒在《王季重批点牡丹亭题词》中记述:

张新建相国,尝语汤临川云:“以君之辩才,握麈而登皋比,何讵出濂、洛、关、闽下?而逗漏于碧箫红牙队间,将无为‘青青子衿’所笑!”临川曰:“某与吾师终日共讲学,而人不解也。师讲性,某讲情。”张公无以应。夫乾坤首载乎《易》,郑卫不删于《诗》,非情也乎哉!不若临川老人,括男女之思而托之于梦,梦觉索梦,梦不可得,则至人与愚人同矣。情觉索情,情不可得,则太上与吾辈同矣。化梦还觉,化情归性,虽善谈名理者,其孰能与于斯?

冯梦龙在《古今谭概》中写道:

张洪阳相公见《玉茗堂四记》,谓汤义仍曰:“君有如此妙才,何不讲学?”汤曰:“此正吾讲学。公所讲是性,吾所讲是情。”

尤侗《西堂杂俎》有云:

今道学先生才说着情,便欲努目,不知几时打破这个性字?汤若士云:“人讲性,我讲情。”然性情一也。有性无情,是气,非性;有情无性,是欲,非情。人孰无情?无情者,鸟兽耳!木石耳!奈何执鸟兽木石而呼为道学先生哉?

程允昌《南九宫十三调曲谱序》:

张洪阳谓汤若士曰:“君有此妙才,何不讲学?”若士答曰:“此正是讲学!公所讲者是性,吾所讲者是情。”盖离情而言性者,一家之私言也;合情而言性者,天下之公言也。

这些议论都指出,汤显祖与他敬重的长辈张位(1534—1605),在性与情的认识上出现明显的分歧。汤显祖顶撞张位,或许只是耳闻传说,不见得有确凿的证据,然而故事广为流传,却清楚地反映出汤显祖对“情”有其特殊的解释,而且是与“性”对立的,受人注意,引起重视,喧腾于众口。在儒学传统中,思孟学派对“性”与“情”的关系做过简要的定性,是以“未发之中”为性,“已发而中节”为和,也就是适当合理的情感抒发。王安石就认为:“未发于外而存于心,性也。……发于外而见于行,情也。性者,情之本;情者,性之用。故吾曰:性情一也。”性和情的关系,就成了一体的内与外、本与末、体与用,相互映照,可以一分为二,却也是合二为一的。朱熹对性与情的关系,讨论得更是清楚,认为:“性情一物,其所以分,只为未发、已发之不同耳。若不以未发、已发分之,则何者为性,何者为情耶?”还说:“情之未发者性也,是乃所谓中也,天下之大本也。性之已发者情也,其皆中节则所谓和也,天下之达道也。”(陈来《宋明理学》论此甚详,不赘)然而,汤显祖对“情”的阐释,显然有不同之处,承袭的是阳明学泰州学派的“赤子之心”理论,把“情”提升到先天的良知境地,浑然天成,与生俱来,不假外求,是人性的本真。

那么,汤显祖“至情”的哲理阐释,是怎么来的呢?强调“至情”,又有什么深藏的意蕴呢?不少学者指出,汤显祖的思想深受当时三位思想大师的影响,一是他的老师泰州学派罗汝芳,二是当时被人视为异端的李贽,三是佛学大德达观真可。达观大师对他的影响,主要是出世思想,放下尘缘,远离世间的扰攘,特别是汤显祖弃官归乡,远离政治蝇营狗苟之时,反映在《南柯记》与《邯郸记》两部晚期剧作中。罗汝芳作为一代阳明学大师,强调自由心性的“解缆放帆”,触动了李贽追求自我的开放性心灵。罗汝芳的“赤子之心”与李贽的“童心说”,则直接影响了《牡丹亭》的创作意识。

贰

罗汝芳(1515—1588),字惟德,号近溪,人称明德先生,江西南城人。是阳明学泰州学派三传的一代儒学大师,在嘉靖万历年间讲学四方,受到当时士大夫精英的无限推崇,是学术思想界璀璨的大师级人物。他一生浸润阳明学派的心性之学,推广阳明心学的“良知”学说,从未涉足戏曲领域,但他对汤显祖的教诲,耳提面命,深深影响了汤显祖撰作《牡丹亭》的思想内容。

汤显祖是罗汝芳的嫡传弟子,从小接受阳明心学的“致良知”学说,更以罗汝芳的“赤子之心”肯定自我本体,作为他生命意义的基本信念。对于罗汝芳的教导,汤显祖从心底信服,可以说到了“夫子步亦步,夫子趋亦趋”的地步。汤显祖在思维架构上基本遵从罗汝芳强调的“赤子良知”,并对罗汝芳从《易经》体悟的生生不息道理,深为信服。汤显祖写《牡丹亭》,强调“至情”,将杜丽娘的自我本体投射为执着的生命追求,不惜生生死死,肯定自己选择的爱情与婚姻,是阳明心学在文学想象中最幽微而美丽的展现。

黄宗羲在《明儒学案》中论泰州学派:

泰州之后,其人多能以赤手搏龙蛇,传至颜山农、何心隐一派,遂复非名教之所能羁络矣。顾端文(按,顾宪成,谥号端文)曰:“心隐辈坐在利欲胶漆盆中,所以能鼓动得人,只缘他一种聪明,亦自有不可到处。”

羲以为,非其聪明,正其学术也。所谓祖师禅者,以作用见性。诸公掀翻天地,前不见有古人,后不见有来者。释氏一棒一喝,当机横行,放下拄杖,便如愚人一般。诸公赤身担当,无有放下时节,故其害如是。

这里说的颜山农,就是罗汝芳的恩师,曾遭人诬陷而有牢狱之灾,得罗汝芳变卖家产,四处奔波营救而获释。何心隐则是罗汝芳的同道好友,也是泰州支裔李贽再三顶礼的大侠,因批评张居正恋眷权位及禁止讲学,遭到追捕杀害。值得注意的是,颜山农、何心隐、罗汝芳、汤显祖,都是江西人,思想倾向自由开放,属于泰州学派思想激进的一脉,都与治国手段强硬、反对自由讲学的张居正意见相左,产生难以调和的过节。黄宗羲在此指出,泰州学派思想自由开放,不受名教笼络束缚,尽情发挥独立自主的精神,在现实政治环境中,对抗当权者的思想管治与制约,造成了实质性的行动冲突,对社会秩序的稳定产生威胁。

汤显祖是江西临川人,与罗汝芳邻县,比罗汝芳小三十五岁。汤显祖幼年时期,罗汝芳已经名闻遐迩。汤显祖的父亲汤尚贤景仰本乡本土的一代大师,很自然就安排他自幼师从罗汝芳。汤显祖终身奉守师教,从童年读书进学就诚心诚意受教,直到老师离世也崇敬不减。一五六二年罗汝芳任宁国府知府,大约该年或次年汤显祖就得蒙教诲,年才十三岁。《文昌汤氏宗谱》记载:“承塘公(汤显祖之父)初延罗明德夫子教子六人,于城内唐公庙,左有汤氏家塾。勖学有云:光阴贵似金,莫作寻常燕坐;天地平似水,相看咫尺龙门。”《文昌汤氏宗谱》的记载有些后来的追忆,并未提供罗汝芳到汤氏家塾教学的具体内容。罗汝芳在宁国任官时,返回南城探亲,路途要经过临川,或许是汤显祖的父亲趁着罗汝芳返乡之际,特别邀请罗汝芳在临川停留,点拨汤家子弟。汤显祖十三岁向罗汝芳求学,却可以确定,因为他多次在文章中提及,当属可信。一五六五年夏,罗汝芳父卒归丧,在守制期间居南城从姑山,修建了前峰书屋,四方学子闻讯来学,汤显祖在十六七岁的时候,遵从父亲的安排,寄居山中随罗汝芳读书。《汤氏宗谱》的《承塘公墓志铭》提到,“翁复闻近溪罗先生为世大儒,适讲学盱江。遣若士负笈,诣建武(南城)听明德之旨”。

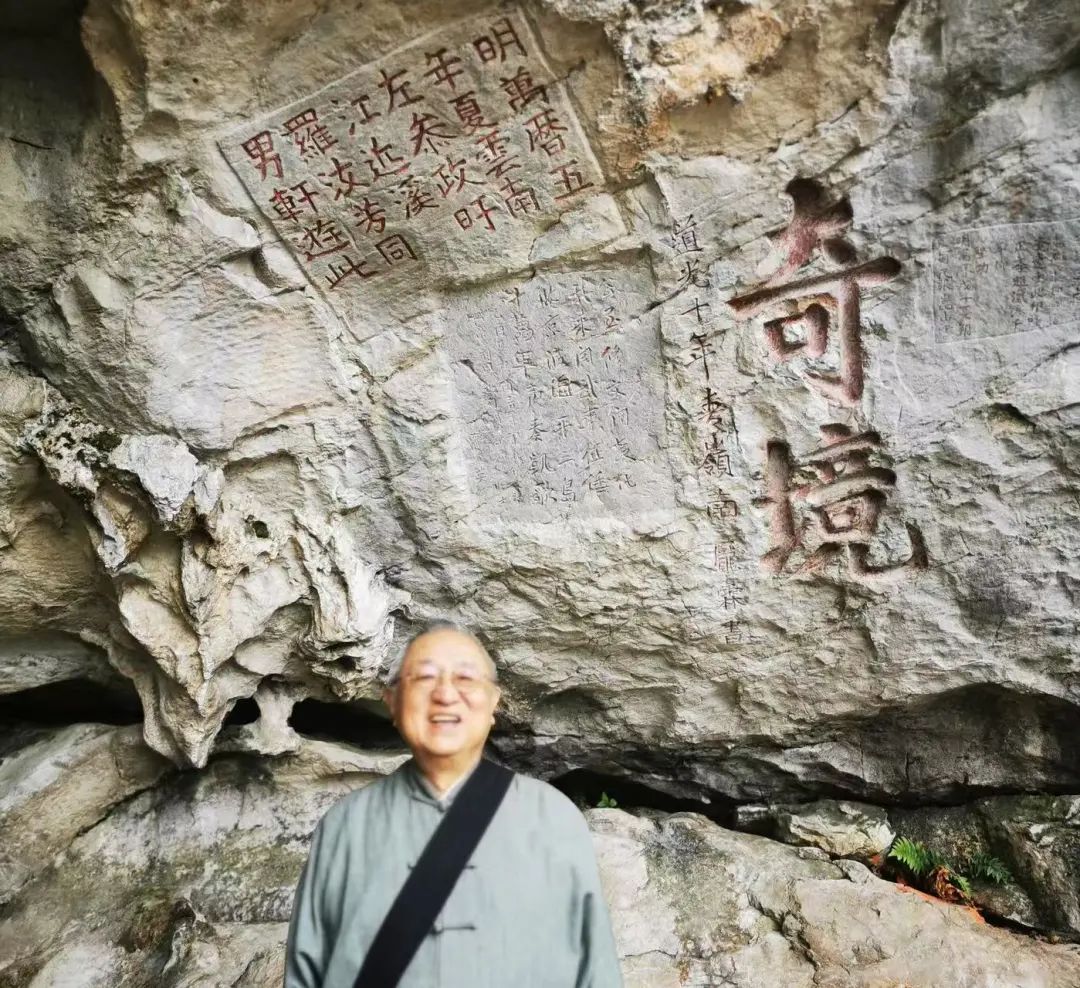

作者观摩贵州龙场驿王阳明悟道处罗汝芳摩崖石刻

罗汝芳信奉阳明学,在从姑山讲学,是有家学渊源的。他的祖居在南城县城的东南泗石溪,西临盱江,北靠临江耸立的从姑山。他父亲罗锦(号前峰)就以发扬王阳明的良知之学为职志,在从姑山建有前峰书屋,带着罗汝芳在山中读书讲学,因此罗汝芳从小就已浸润阳明良知之学。罗汝芳有《从姑山图序》一文,详细描绘了从南城远眺从姑的绮丽山景:“近城三里,二川汇处忽起一石,下引横冈,上秀双顶,自邑门挹之,宛然水央,可凭而玩焉。旧呼曰‘玉几’,或曰‘金印’,又云环互结,丽若淑媛,与麻姑侍者,乃又曰‘从姑’云。”文章还提及所绘的一幅从姑山图,把山岭划分为十区,各画一图:

按图,兹山以飞鳌峰为最中。自入山至峰下长春阁,系阁左右,为匾凡八处,一区也。飞鳌稍东,为冲虚岩、印空石,其下则为前峰书屋,为匾凡十处,一区也。冲虚再东,则留云峡,峡口为玉立崖、天柱峰,其下为印雪楼,匾凡十四处,一区也。玉立稍北,为秋泽洞、灵雨岩,旋岩北转,则屏玉洞天在焉,匾凡十有二处,一区也。从玉屏下瞰,有屋幽然苍莽中,石复窿窿叠起,可小径穿入者,为狮子岩、浮玉洞天,至三洞奇观而止,匾十有一处,一区也。浮玉池极北而最下,复从上西出一峰,屹然孤高,顶若青莲菡萏者,蹑云岩也,诸景旁围,又复为匾九处,一区也。蹑云下趋,径行万松阴中,回折而南,至步蟾石、紫竹园,复上为观音崖,匾十有六处,一区也。是七区者,景皆旋飞鳌峰而开户牖,蹊径俱相联络,大约皆山顶也。山腰近路,东通石磴于林麓中,曰“松筠别径”。仰而望之,群岩㟏岈,楼阁隐现,则余最初读书处,俗呼读书岩者是也。又别为一区,匾凡十有三处。从读书岩东走,石林巘险,几不可足,将半里许,乃下至洞天山,盖道院也。客从城来登,首自兹入,取道至山前脱凡亭。右开一巨圃,面池背山,桃李争妍,松竹交翠,亭其中曰“坐春”。与前洞天山又各为一区,匾各六处。兹三区者,去飞鳌稍远,然势亦丛接,非百武外也。

罗汝芳还写过一篇《从姑胜游记》,记录他陪同南城益藩王与诸王子游览从姑山的经过。同行的有随从舆卫,不下千人,声势浩大:

从脱凡亭而上,循虎豹关、翠微径,憩于长春阁。阁在飞鳌峰下,中供古佛龙象,凭轩襟带两河,盖兹山最中处也。……遂东过见云堂,堂故先大夫前峰书屋。其后有玉泠泉,泉下有浸碧池,池上有印空石。绿雪槛、滴翠崖……伫观移时,振履蹑级,由武当宫玉皇阁,俯瞰所谓灵湫洞者。循洞而西,则一线天,两崖豁开,条篁翠蓧,掩映交加。馆人设金几玉瓯,酌于双玉楼前。酌已,穿度留云峡中,徐徐从趺跏石登顶,扶栏跻蹬,锦袂风掀,犹鸾鹤翩翩,立步天桥端。乃再酌,复循蕊珠峰,直至天柱绝巘,又再酌。于时,夕照熙微,苍烟回合,百里河山,隐约如临世外。

益藩王登山的兴致很高,随从都累了,独有他还继续参观屏玉洞天,仰观“耸壑凌霄”“天子万年”等石刻,俯瞰狮子岩、莲花峰诸美景,到夜间留宿宝光阁。第二天早上,还让住在山中的学生前来晋见,勉勖有加。

罗汝芳这两段关于从姑山景色的描写,清晰展现了他在山中授徒的优美环境,正合乎他的教学理念,要从自然美景与天地之心,来体会阳明学的自由自在,理解《易经》说的“复其见天地之心”。汤显祖在山中追随罗老师求学,不但在读书氛围中可以感受山河大地的喜乐,还接受了罗氏开放式教学的浸润,享受问学启蒙之乐,真如泰州学派创始人王艮在《乐学歌》中说的:“人心本自乐,自将私欲缚,私欲一萌时,良知还自觉。一觉便消除,人心依旧乐。乐是乐此学,学是学此乐。不乐不是学,不学不是乐。乐便然后学,学便然后乐。乐是学,学是乐。呜呼!天下之乐,何如此学!天下之学,何如此乐!”

汤显祖在《太平山房文选序》一文中,回忆他跟随罗汝芳读书的乐趣:“盖予童子时,从明德夫子游。或穆然而咨嗟,或熏然而与言,或歌诗,或鼓琴,予天机汵如也。后乃畔去,为激发推荡歌舞诵数自娱。积数十年,中庸绝而天机死。”他感慨自己童年受教的快乐,歌诗鼓琴,让天真的心灵得以自由发展。可惜后来离开了老师的教导,忘记了追求心性究竟的初心,只顾得经营科举晋身与沉迷歌舞戏曲,追求世俗荣耀,舍弃了自我心灵的天机泠如。

罗汝芳对青年汤显祖寄宿山中读书,使用他一贯的启发性教育,因材施教,激发学生自身的先天秉性。读圣贤书,不只是为了金榜题名,更重要的是,要“明明德”,拓展内在的良知,己立立人,己达达人。罗汝芳的教学法,在左宗郢《从姑山修废记》一文中,也说得很清楚:“从姑山者,罗先生讲学处也。先生倡明德之旨,为后学宗,四方学者响应,如声奔谷,辐辏盱江。有皈依不忍去者,相与入山密证焉。于是,四方来谒先生者,无不登从姑,而从姑之胜,遂闻天下。”汤显祖虽然年幼,或许只是遵从父命,但毫无疑问属于“有皈依不忍去者,相与入山密证焉”之列。

罗汝芳十分照顾年幼的汤显祖,在他此时期所写为数不多的诗歌中,有两篇是特别写给汤显祖这个学生的,主要是提到汤显祖浸润于阳明学之乐。《汤义仍读书从姑赋赠》说:“君寄洞天里,飘飘意欲仙。吟成三百首,吸尽玉泠泉。”玉泠泉是从姑山上一景,就在前峰书屋之旁。可见汤显祖呼吸着山中清新的空气,在洞天福地享受宜人的读书环境。汤显祖返回家乡之时,罗汝芳还写了送别诗《玉泠泉上别汤义仍》:“之子来玉泠,日饮泠中玉。回首别春风,歌赠玉泠曲。”汤显祖是否曾经和韵回赠老师的关爱,文献阙如,但从抚州通判毕效钦问他山中读书情况,他奉答的诗中说:“松子有神陂,竹花空紫氛。真人友龙鸟,乘云度烟氲。”可见他在山中读书,感受到的天人合一的情境与乐趣。

汤显祖就学从姑山之后,罗汝芳因其老师颜均(颜山农)系缧南京狱中,四处奔波,借钱筹款以赎救老师出狱,又把颜均迎到家中奉养,忙得不可开交。汤显祖十八岁这年,因病没能参加一五六七年乡试,遂于家乡结交当时俊杰,耽读汉魏以来《文选》著作,喜好六朝寄情声色的文学作品。他晚年写诗《答陆君启孝廉山阴》,在序中说:“某学道无成,而学为文;学文无成,而学诗赋;学诗赋无成,转而学道。终未能忘情所习也。”汤显祖回顾一生学道与学文的经历,指出他自己始终不能忘情的是“道”,也就是追求生命的意义,发端于泰州学派的心性之学,然而自己一生却摇摆在求道与诗赋绮语之间。他还跟朋友提到自己年轻时期从性命之学转到文学创作的历程:“弟十七八岁时喜为韵语,已熟骚赋六朝之文。然亦时为举子业所夺,心散而不精。乡举后乃工韵语。”汤显祖离开从姑山的读书环境后,吸收了罗汝芳性命之学的教诲,却把精力转到八股举业与诗赋创作,从思想探索转到文学想象与文字技巧,这成为他后半生难以解开的心结。他晚年跟随达观和尚寻求生命意义,深受佛学影响,但依旧怀念罗汝芳的教导,这甚至成为他戏曲创作的思想主导。他着意在《牡丹亭》《南柯记》《邯郸记》中探索生命意义,这都跟他童年浸润泰州学派思想有关。

叁

汤显祖再次得到罗汝芳的耳提面命,是在二十年后的万历十四年(1586)夏天。这年汤显祖年三十七岁,在南京服官,因罗汝芳到南京讲学,连续参加大大小小的讲学聚会。汤显祖在这二十年间,从天真烂漫的童子成长为官场蹉跎的中年人,冷眼观看官场的尔虞我诈与蝇营狗苟,内心充满了强加抑制的挫折与愤懑。他在文学戏剧领域却已颇有成就,继引起争议的《紫箫记》未完稿之后,又写了一部仗义行侠、歌颂爱情幸福的《紫钗记》;在诗文创作方面则戛戛独造,有别于王世贞等前后七子倡导的“文必秦汉,诗必盛唐”潮流,成为文坛上的一股清流,受到徐渭、冯梦祯、虞淳熙等江南文人的赞誉。二十年来,汤显祖成为文坛瞩目的诗文大家与戏剧家,却很少参与阳明学探讨心性的活动,固然与张居正禁止讲学有关,但也反映出他志不在此,只对文字艺术的想象翱翔情有独钟。

罗汝芳在南京讲学,持续了相当一段时间。先在城西永庆禅寺与焦竑、陈履祥、汤显祖等少数知己谈学,再来与阳明学同志多次会于兴善寺,谈性命之理。后来又有南京国子监祭酒赵志皐,率领学校师生数百人大会于鸡鸣寺的凭虚阁,听罗汝芳讲道。也就在这段时间,罗汝芳批评了汤显祖放弃对性命之学的关注,沉溺于声色绮语与豪侠意气。罗汝芳批评汤显祖的原因,主要是从儒学追索生命意义的角度出发,强调以圣贤之道完成自我是第一性的,而文学艺术的成就是生命追求的次要意义。汤显祖把主要精力都放在文学戏剧的创作上,显然有违师父的教导,走入了性命之学的“歧途”。

汤显祖这年三十七岁,写了一首人到中年感慨光阴流逝的诗《三十七》,其中说到他这二十年的经历,精神主要放在科举成名与豪侠意气,本来以为掌握了经世济民的志向与本领,实现治国平天下的大计之后,就告别政坛,投身文学艺术的烟霞璀璨:“童子诸生中,俊气万人一。弱冠精华开,上路风云出。留名佳丽城,希心游侠窟。历落在世事,慷慨趋王术。神州虽大局,数着亦可毕。了此足高谢,别有烟霞质。”他在《三十七》的结尾说:“何悟星岁迟,去此春华疾。陪畿非要津,奉常稍中秩。几时六百石,吾生三十七。壮心若流水,幽意似秋日。兴至期上书,媒劳中阁笔。常恐古人先,乃与今人匹。”他感叹岁月如流水,自己已经快到不惑之年了,还只是混在陪都南京官场中,做个中级官员,连太守的地位都达不到,真是难以和心目中的贤达古人相比,一心想着到了恰当的时机,要上书朝廷,做番轰轰烈烈的大事,免得碌碌此生。

就在汤显祖面临生命的中年危机,对自己的前程感到惶惑之时,罗汝芳对他提出的严厉批评,使他受到很大的精神刺激。也使他改变了创作神思的方向,为后来撰写《牡丹亭》的思想内涵做了重要的铺垫,重新回到泰州学派致良知的思想主脉,以天机泠如的赤子良心作为他写作的中心思想。

汤显祖受到老师批评之际,因性格孤傲不群,与南京官场格格不入,更因不满官场的贪渎苟且,终于在一五九一年上疏朝廷,发表了《论辅臣科臣疏》,凌厉批评当朝宰相包庇一批贪官,引起了轩然大波,遭受贬谪雷州半岛徐闻的命运。在遭贬徐闻之时,他开始认真思考罗汝芳的教导,写了《贵生书院说》,弘扬老师对“天地之大德曰生”的阐释。他后来担任遂昌县令,写了《秀才说》一文,深刻检讨自己的心路历程,其中感叹年轻时期的孟浪,对自己受到老师批评感到无限羞愧:“嗟夫,吾生四十余矣!十三岁时(1562年),从明德罗先生游。血气未定,读非圣之书。所游四方,辄交其气义之士,蹈厉靡衍,几失其性。中途复见明德先生(1586年),叹而问曰:‘子与天下士日泮涣悲歌,意何为者?究竟于性命何如,何时可了?’夜思此言,不能安枕。久之有省。知生之为性,是也,非食色性也之生;豪杰之士,是也,非迂视圣贤之豪。如世所豪,其豪不才;如世所才,其才不秀。”

汤显祖遭到老师批评,为什么夜里难寐,到底错在哪里?为什么后来省悟了“生之为性”不是“食色性也之生”,“豪杰”不是任气使性的武侠?为什么光有聪明才气,不能称之为真正的秀才?要有什么样的资质与品格,才能被罗汝芳首肯,成为罗汝芳认可的秀才?

《明儒学案》(修订本)

《明儒学案》论罗汝芳,要旨如下:

先生之学,以赤子良心、不学不虑为的,以天地万物同体、彻形骸、忘物我为大。此理生生不息,不须把持,不须接续,当下浑沦顺适。工夫难得凑泊,即以不屑凑泊为工夫,胸次茫无畔岸,便以不依畔岸为胸次,解缆放帆,顺风张棹,无之非是。

《明儒学案》,清四美斋刻本

关键是“赤子良心”与“解缆放帆”,也就是自自然然,顺其自然,不学不虑,完全发自内心深处,追求自我的良知,达到至善的境界。

这个发自内心良知,自自然然展现的人性,就是“至情”,也就是汤显祖在《牡丹亭题词》里面,清清楚楚道出的创作理念:“情不知所起,一往而深。生者可以死,死可以生。生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。”汤显祖写杜丽娘的梦中之情,是理想世界最纯洁的至情,而他自身经历的种种困厄与坚守,特别是经过老师的当头棒喝,提炼出他对“情”的更高境界,创造了《牡丹亭》的至情追求。他在《题词》中自问自答:“梦中之情,何必非真,天下岂少梦中之人耶?……嗟夫,人世之事,非人世所可尽。自非通人,恒以理相格耳。第云理之所必无,安知情之所必有邪!”说的是理想与现实的冲突,是想象世界可以让理想实现,超乎现实世界的羁绊,是人类追求幸福美好的精神提升。汤显祖作为文学巨擘,其伟大之处,就在于经历了公开对抗官场贪渎,被贬徐闻,又困居山乡遂昌之后,终于体会了罗汝芳的思想精粹,将之化为可歌可泣的不朽之作《牡丹亭》。

《焚书》

从罗汝芳的当头棒喝,到汤显祖执笔撰写《牡丹亭》,“白日消磨肠断句,世间只有情难诉”,其间还是有些曲折过程的。其中一个重要的思想启发,也来自属于泰州学派的李贽(1527—1602)。李贽的激进自由思想,及其惊世骇俗的言论,是汤显祖十分敬佩的。李贽《焚书》一出,汤显祖就托朋友帮他购置一套,而李贽对文学创作所提出的“童心说”,更与汤显祖的创作理念若合符节。李贽《童心说》强调的“童心”,就是罗汝芳所说的“赤子良心”,也就是汤显祖着意的“至情”:

夫童心者,绝假纯真,最初一念之本心也。若失却童心,便失却真心;失却真心,便失却真人。人而非真,全不复有初矣。童子者,人之初也;童心者,心之初也。夫心之初,曷可失也?然童心胡然而遽失也。

李贽十分景仰罗汝芳,把泰州学派的“赤子良心”应用到文学艺术创作上,让“致良知”的学以致用,“致”到文学理论上,甚至扩充到士大夫过去鄙视的小说戏曲上,打破了文学经典的藩篱,对汤显祖是很重要的提示:

天下之至文,未有不出于童心焉者也。苟童心常存,则道理不行,闻见不立,无时不文,无人不文,无一样创制体格文字而非文者。

诗何必古《选》,文何必先秦,降而为六朝,变而为近体,又变而为传奇,变而为院本,为杂剧,为《西厢》曲,为《水浒传》,为今之举子业,皆古今至文,不可得而时势先后论也。故吾因是而有感于童心者之自文也,更说什么六经,更说什么《语》《孟》乎!

李贽《童心说》批评世俗习得的道理闻见,“满场皆假”,学者“多读书识义理而反障之”,只是矮子观场。天下至文,是童心的展现,也是赤子良心“生生不息,不须把持,不须接续,当下浑沦顺适”的自然发抒,为汤显祖戏曲创作提供了重要的理论根据,化解了他愧对老师教导的惶惑,创作《牡丹亭》,“但是相思莫相负,牡丹亭上三生路”,也感到心安理得了。

《罗汝芳集》(全二册)

《明道录》

肆

汤显祖在一五九一年,四十二岁的时候,上疏批评政府高官腐败贪渎,虽然迫使一些显要退隐离职,但自己也遭到贬谪,于一五九二年被发配到雷州半岛的徐闻。他到了徐闻之后,遵循老师的教导,在当地建了贵生书院,同时写了一篇《贵生书院说》,弘扬了罗汝芳教给他的基本信念:“天地之大德曰生。”汤显祖《贵生书院说》写于此时,指出“天地之性人为贵”,并说“大人之学,起于知生,知生则知自贵,又知天下之生皆当贵重也”。《贵生书院说》主要讲了几个观念,都跟生命意义有关,涉及本体论与知识论,可归纳成四点:

第一,“天地之性人为贵”,也就是说人的生命是最可宝贵的,所以要珍惜生命。

第二,要思考生命的来源,是来自天地,就是《易系辞》说的“天地之大德曰生”,是天地赏赐给我们的大德恩惠,不可轻忽的。

第三,“圣人之大宝曰位”,说的是有高位的人、有智慧的人、有权威的人,要好好护卫着这么宝贵的地位,为天下生民着想,为人民谋求福祉。

第四,要认识生命的意义,才能理解生命的宝贵,“大人之学,起于知生。知生则知自贵,又知天下之生皆当贵重也”。他告诫徐闻的学子,读书求学,是要了解生命的意义,要了解人性本善,“自己心行本香,为恶则是自臭也”。

汤显祖指出,生活在世上,是要世界更美好,发挥我们善良的本性,推己及人。有地位的人千万不要作恶,绝对不要违背伦理道德,因为“破坏世法之人,能引百姓之身邪倚不正”,以至于天下大乱,生命都得不到保障。

汤显祖这些观念哪里来的呢?

罗汝芳为汤显祖的父亲汤尚贤(号承塘)写的寿序《寿汤承塘序》,一开头就说:“天地之大德曰生,而生生之谓易也。夫生生者,生而又生者也;生而又生,则不息矣。不息则久,久则征,征则悠远,悠远则博大,大以敷久,久斯无尽,久以充大,大乃无疆。故易也者,圣神之所以永长其生,而为言寿之所自来者也。”

罗汝芳的论据,典出《易经》。《易·系辞下》:“天地之大德曰生,圣人之大宝曰位。”翻来覆去,说的就是天地德性,最重要的是周而复始的生命力,生生不息就展示了天地大德的恩惠,而长寿就是珍重生命的表现。罗汝芳特别提到了汤显祖很孝顺,善于寿养他父亲的生命,是贵生观念的真切体现。罗汝芳对生命意义的探讨,在《天机说》与《槐亭二说》中,都重复了“天地之大德曰生”的观念。前者强调了个人生命来自天地,所以珍贵,所以重要,也由此可以发挥生生之德;后者强调生生之德,提到《易经》所说“复其见天地之心”,即是初始之动的“复”,也就是不忘初心,不忘赤子良知。

记载罗汝芳言行的语录中,也多次论及“天地之大德曰生”,并强调这就是儒学最根本的概念“仁”,如下列诸例:

天地之大德曰生,夫盈天地间,只一个大生,则浑然亦只是一个仁矣。中间又何有纤毫间隔,又何从而以得天地,以得万物也哉?故孔门宗旨,惟是一个“仁”字。(《罗汝芳集》,方祖猷等编校整理,凤凰出版社2007年,第92页)

盖天道人心,总原是一个生理,天以生生而成时,心以生生而习乎其时,故“生生之谓易”。易也者,变通以趋时者也。(同上,第184页)

孔门宗旨,止要求仁,究其所自,原得之《易》,又只统之以“生生”一言。夫不止曰“生”,而必曰“生生”。“生生”云者,生则恶(勿)可已也。生恶可已,则易不徒乾乾,而兼之以坤,坤不徒坤坤,而统之以乾。(同上,第277页)

盖天地之大德曰生,是生之为德也,脉络潜行,枢机统运,上则达乎重霄,下则通乎率土,物无一处而不生,生无一时而或息。(同上,第322页)

汤显祖循着这个说法,在贬谪徐闻之时写了《明复说》,是篇正经的哲学论文,阐明老师教导的良知学说:“天命之成为性,继之者善也。显诸仁,藏诸用。于用处密藏,于仁中显露。仁如果仁,显诸仁,所谓‘复其见天地之心’‘生生之谓易’也。不生不易。天地神气,日夜无隙。吾与有生,俱在浩然之内。先天后天,流露已极。吾儒日用性中而不知者,何也?‘自诚明谓之性’,赤子之知是也。孔子之学,至于知天命而始活。……其功自复礼始。复者,乾知之始也。”汤显祖在此提到了阴阳复始的观念,引用了《易经》与《中庸》对天地阴阳的看法,其实就是罗汝芳讲学时,特别提到的阴阳复始、生生不息的宇宙观。

罗汝芳在解释《易经》时,对“复”提出了独特的看法,特别把“克己复礼”解释成发挥自我良知,超越自己,而非克制自己:

“复”本诸《易》,则训释亦必取诸《易》也。《易》曰“中行独复”,又曰“复以自知”。独与自,即己也;中行而知,即礼也。惟独而自,则聚天地民物之精神而归之一身矣,己安得而不复耶?……观“为仁由己”而不由人,则可见复必自己而健行也。是即孟子所谓“万物皆备于我”“反身而诚,乐莫大焉”者也。象山解“克己复礼”,作能以身复乎礼,似得孔子当时口气。

罗汝芳在南京讲学的话语,被门人辑为《罗近溪先生语录》,其中记载:

罗子曰:《易》,所以求仁也。盖非易无以见天地之仁,故曰:“生生之谓易”,而非复无以见天地之易,故又曰:“复其见天地之心”。

夫大哉乾元!生天生地,生人生物,浑融透彻,只是一团生理。吾人此身,自幼至老,涵育其中,知见云为,莫停一息,本与乾元合体。众却日用不着不察,是之谓道不能弘人也。

罗汝芳一直强调的是自我,是个人本体,是自我意识。这种自我本体与乾元的合一,才是天人合一的真正意义,同时也是宇宙生生不息的原动力。由“阴”复“阳”,是《易经》“复”卦的自我归本的关键。从罗汝芳思想体系来看,汤显祖创作杜丽娘,生生死死,死死生生,即是“复其见天地之心”。

伍

从一五八六年汤显祖受到罗汝芳耳提面命的教诲与批评,到他谪居遂昌这一段时期,他重新省思了老师对他自小授予的性命之学的道理,接连写了《贵生书院说》《明复说》与《秀才说》,对生命意义的追求做了深刻的思考。也就是在这个反省的过程中,他构思了《牡丹亭》一剧的中心意旨。他通过文学戏曲创作,创造了杜丽娘这个人物,探索人性的幽邃要眇,肯定自我的至情追求,超越世间习俗,向往生命的幸福与美好,在明清社会意识中开拓了自我意识。《牡丹亭》展现杜丽娘的至情执着,矗立了肯定女性意识的里程碑,不但受到广大闺阁妇女的爱戴,也成为中国文化认识自我本体意义的里程碑。《牡丹亭》虽然是精英文学创作,但由于舞台戏曲搬演,广泛流传,影响了民众,拓展了中国文化的个人自我意识。

经过四百年的历史淘洗,汤显祖提倡的自我意识与女性自我本体追求,通过生花妙笔,超越了传统儒家圣贤立下的格局,在修身齐家治国平天下的政治理念之外,开辟了新的思维想象途径。最值得我们注意的是,他在塑造戏剧人物之时,展现了探索性的前瞻意识,与二十世纪初叶以来的现代独立自我认识有相近之处,令人感佩他的艺术敏感,在内化阳明学“赤子良知”之后,可以将之转为不朽的文学经典。罗汝芳在天之灵,也应该为他这个叛逆的学生,感到欣慰与骄傲,因为汤显祖撰作《牡丹亭》的核心“至情”,契机正是来自他提倡的“赤子之心”,以艺术形式超越了儒学固有的藩篱,解缆放帆,自由自在,翱翔在生生不息的天地之间。

本文原刊于《书城》2025年3月号。